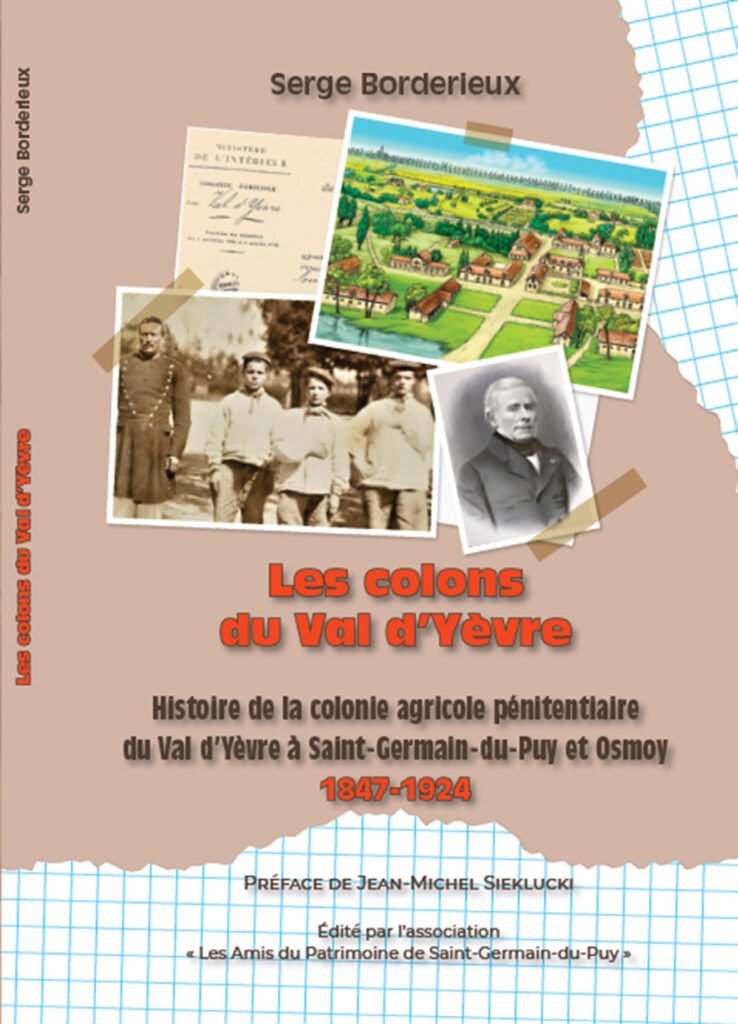

Le livre « Les colons du Val d’Yèvre » de Serge Borderieux, qui vient d’être édité par l’association « Les Amis du Patrimoine de Saint-Germain-du-Puy – APSG » retrace l’histoire de la colonie agricole pénitentiaire du Val d’Yèvre. Elle a été fondée en 1847 par Charles Lucas, philanthrope et humaniste, considéré comme le père de la science pénitentiaire en France, l’inspirateur de la réforme des prisons et l’un des principaux initiateurs du développement des colonies agricoles en vue de la réinsertion des jeunes détenus. Il prônait une approche sociétale plutôt que punitive basée sur l’éducation et la formation professionnelle. Sa maxime, « amendement de l’enfant par la terre et de la terre par l’enfant », résume cette vision de réhabilitation par le travail agricole.

L’ouvrage détaille l’évolution de la colonie en six étapes :

L’état des lieux au Val d’Yèvre avant 1841 : Le chapitre analyse l’état des marais du Val d’Yèvre en mettant en avant leur situation géographique, leurs caractéristiques géologiques et les efforts pour les assécher. Situés principalement dans la commune de Saint-Germain-du-Puy, ces marais de 465 hectares sont sujets à des inondations fréquentes, caractérisés par des terrains tourbeux peu propices à l’agriculture, engendrant des conditions de vie insalubres. Malgré des tentatives d’assèchement initiées en 1830 par une compagnie spécialisée, ces efforts restent partiels, et la société fait faillite en 1841. Cet échec a conduit à la vente de 140 hectares à Charles Lucas, qui prévoit d’y établir une colonie agricole pénitentiaire.

La fondation de la colonie : 1841 -1847 : Le chapitre retrace la fondation de la colonie agricole pénitentiaire au Val d’Yèvre. L’objectif principal de ce projet ambitieux était de transformer des marais insalubres en une colonie où des enfants abandonnés, orphelins et jeunes détenus pouvaient travailler et se rééduquer. Cette colonie « d’essai » se distinguait comme un modèle d’expérimentation, nécessitant un travail préalable d’assèchement et de défrichage pour rendre les terres cultivables. Lucas proposait une approche innovante alliant agriculture et intégration sociale, estimant que le travail de la terre pouvait jouer un rôle clé dans la réhabilitation des jeunes. Bien que des obstacles financiers et administratifs aient entravé le projet, la colonie a finalement commencé à accueillir les premiers enfants en 1847.

La colonie privée : 1847 – 1872 : Le chapitre examine l’organisation et le fonctionnement de la colonie privée du Val d’Yèvre, dirigée par Charles Lucas. Créée pour les jeunes garçons, cette colonie avait pour objectif d’éduquer les détenus selon des principes agronomiques et moraux. La colonie se distingue par l’approche innovante de Charles Lucas en intégrant les fonctions de contremaître et de surveillant en une seule personne, ce qui a permis une meilleure supervision. Il a également introduit un système d’autodiscipline où les jeunes colons participaient à la surveillance, favorisant ainsi leur engagement et leur moralité. Malgré les obstacles rencontrés dans la gestion des enfants, la colonie a réussi à établir une réputation respectée grâce à une éducation efficace et à des pratiques agricoles novatrices. À l’issue de cette période, elle sert de modèle pour d’autres établissements similaires.

La colonie privée devient publique – 1872 : Le chapitre traite de la transformation de la colonie pénitentiaire privée du Val d’Yèvre en une institution publique en 1872. À la suite de la cécité de Charles Lucas, son fils aîné, Charles René, prend en charge la direction de la colonie. Les difficultés entraînées par la guerre franco-prussienne de 1870 menacent son bon fonctionnement, entraînant des pénuries alimentaires et des défis logistiques. En raison de la dégradation de sa santé, du refus de son fils de poursuivre l’aventure et du besoin de pérenniser l’établissement, Lucas soumet, en 1872, une demande de cession de la colonie à l’État qui ne deviendra officielle qu’en 1878, mais à un prix nettement inférieur à celui du coût de revient. Ce chapitre met en lumière la nécessité d’un soutien étatique pour poursuivre son objectif de réforme pénitentiaire.

La colonie publique : 1872 – 1924 : Le chapitre présente une analyse détaillée de la colonie pénitentiaire pendant la période publique. La colonie est restructurée administrativement avec des changements directs dans la hiérarchie, passant du ministère de l’Intérieur à celui de la Justice en 1911. Cependant, avec le passage à l’administration publique, des problèmes de gestion surgissent, notamment le manque de personnel, les conditions de vie et l’inefficacité des programmes éducatifs. Les réformes législatives ont cherché à améliorer le traitement des mineurs, mais la colonie a souvent été critiquée pour ses méthodes disciplinaires sévères et son incapacité à assurer un bon état sanitaire. Malgré ces défis, la colonie a essayé de maintenir des standards agricoles et éducatifs, tout en formant les jeunes à des métiers en vue de leur réinsertion sociale. Le bilan global révèle un contraste entre les intentions initiales de réhabilitation et les réalités des pratiques administratives insatisfaisantes

La fermeture et la vente : 1924 – 1925 : Le chapitre met en lumière les causes et les conséquences du déclin jusqu’à la fermeture des colonies pénitentiaires pour jeunes détenus. Dès la fin du XIXe siècle, la perception des enfants délinquants évolue, passant d’une vision de coupables à celle de victimes, un changement amplifié par l’engagement médiatique qui a dévoilé les abus dans certains établissements. La presse utilise des récits sensationnels sur la souffrance des jeunes dans ces établissements appelés « bagnes d’enfants », incitant une opinion publique en émoi. Malgré des avancées législatives et sociétales visant à protéger les enfants, les colonies, dont la réputation se dégrade, subissent des critiques croissantes quant à leurs conditions de vie. Malgré des réformes et des efforts, les colonies ferment leurs portes principalement à cause de circonstances économiques et d’une désapprobation du système, y compris celle du Val d’Yèvre en 1924 puis conclue par la vente de ses biens en 1925.

Des annexes décrivent la vie et les contributions de deux figures historiques françaises, Charles Lucas et Léonard-Hippolyte Roger.

Charles Lucas (1803-1889) est un réformateur pénitentiaire célèbre pour son combat contre la peine de mort et son engagement en faveur des droits des jeunes délinquants. Sensibilisé par la souffrance et l’injustice dès son enfance en Bretagne, il devient un influenceur législatif à Paris, contribuant à des réformes significatives dans le domaine de la justice pénale. Sur la fin de sa vie, Lucas, fervent défenseur du droit face à la force, plaide pour un équilibre entre le recours à la guerre pour légitime défense et des principes humanitaires.

D’autre part, Léonard-Hippolyte Roger (1816-1876) est un architecte reconnu pour ses réalisations architecturales, en particulier dans le Berry. Collaborant avec des figures notables, il se spécialise dans la construction d’institutions pénitentiaires comme la colonie du Val d’Yèvre et d’autres infrastructures publiques telles que les abattoirs de Bourges et le bourg de Saint-Germain-du-Puy.

Leur héritage perdure, tant dans le domaine social que culturel, témoignant de l’impact de leurs œuvres sur la société française de leur époque.

Facile et accessible !

Ce livre est disponible à l’achat pour 20 euros.

?? Contactez Les Amis du Patrimoine de Saint-Germain-du-Puy

?? Téléphone : 06 71 30 79 72

?? Email : apsg18390@gmail.com

?? Facebook : Amis du Patrimoine de Saint-Germain-du-Puy

?? Site Web : apsg18.com

?? Scannez le QR code pour accéder directement au site Web !